ブロックチェーン普及のためには、「プライバシー保護、国内外を含む法制度と運用ルールの整備、認証作業ヘのインセンティブ、ネットワーク環境の整備という4つの課題を解決する必要がある」、そのように指摘するのが、森・濱田松本法律事務所の増島雅和弁護士です。一方、国内でブロックチェーンが普及していくためには、金融業界を始め、業界ごとに取り組まなければならない課題があります。前回に続き、お話を伺いました。

目次

既存のシステムでもブロックチェーンでも、トランザクションデータを扱うという点では基本的に変わりはありません。しかしながら、例えばゲームのアイテムが動く世界と、リアルなお金が動く金融の世界とでは、トランザクションの価値が大きく異なります。そのため、金融の世界ではトランザクションに万一があることは許されません。そこに金融の世界での特異性があります。

国内の金融の世界で何かしらのシステムを実装するための大きなハードルは何と言っても金融システム上のリスク、即ち“システミックリスク”を発生させないことです。システミックリスクの発生は、その国の金融システムそのものに対する脅威であり、産業全体、国民生活全体に対する脅威なので、フィンテックを推進していく場合にも、まずシステミックな問題を起こさせないことは大前提と言えますブロックチェーンの活用においても、“システミックリスクを発生させないために、ブロックチェーンをどう使うのか”という観点から検討していかなければなりません。

さらに、金融はあらゆる産業の基盤をなすという意味で、国力の源泉とも言えます。そうすると、金融に関わるブロックチェーンの扱いをどうするかについては、当然国家が関与することにもなるだろうと思います。その点も実装における課題をより複雑なものとするはずです。

金融の世界では、同時に利用者保護も考えなければなりません。ブロックチェーンには、データを改ざんできない、消せないという特徴があり、これが今は大きなメリットとして捉えられていますが、もし金銭的な価値をAさんからBさんに動かす時にブロックチェーンを利用して間違った処理をしてしまった場合、後戻りすることができません。現在はメリットと考えられているブロックチェーンの特徴が、逆に足かせになる可能性もあるのです。

さらに通常の紙面で交わされる契約の場合、何について合意したかということと、実際にそれがどうエンフォースメント(=執行)されるかということは、同一の意味を持ちません。つまり、規定があっても執行するためにコストがかかるので行使しないというものがあり、逆に規定はこの両者に差がある前提で設けられているということです。しかし、ブロックチェーンは合意部分と執行部分が併記され、プログラミングで自動的に処理されていくことになります。

紙面で契約を交わしていた時には、もし万一の事態が発生しても、“契約ではこう取り交わしましたが、現実的にはこう対処しましょう”とその都度、臨機応変に対処することができますが、全てブロックチェーンに委ねてしまうと、事前のプログラミングしたものを元に自動的に処理されてお金が動くことになります。通常のパターンの範囲内では問題ないものの、想定していなかったような事態が起きた時に、その契約通りに処理がなされると、契約の双方の当事者が現実案で折り合っているのにシステムが逆に束縛して対処できない、なんてことにもなりかねません。こうした状況にどう対応するかも、克服しておかなければならない課題です。

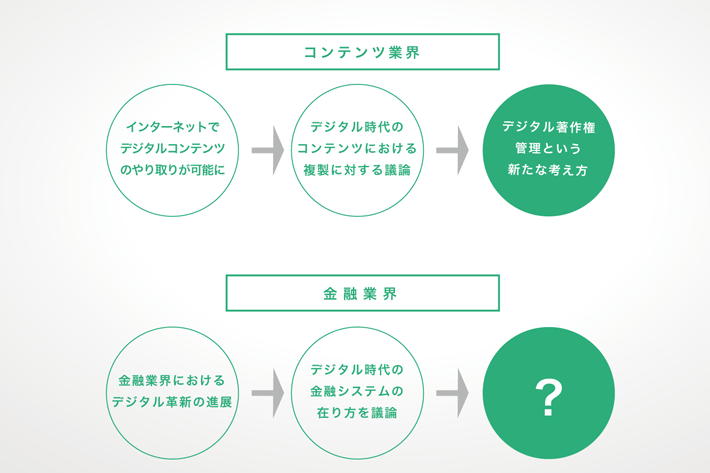

前回お話したように、2016年の年明けから、ブロックチェーンの普及に向けて解決すべき課題が明らかになってきましたが、実は同じような状況が1995年から2000年にかけてのコンテンツ業界でも起こっていました。Windows95の登場によりインターネットが徐々に一般層に普及していく中で、デジタルコンテンツがインターネット上を行き交うようになり、著作権や知的財産権をどのように管理していくべきかという問題です。

インターネットの世界ではデジタルに複製された情報が世界中を駆け巡ります。著作権で保護されたコンテンツが情報化して世界中で複製されるとなると、デジタル空間でどのようにこれまでと同様に著作権を保護すればよいのかという議論が巻き起こります。しかし、こうした世界では、いかに法律を強化しても国境を越えて流通してしまう著作物についてはほとんど実効性がありません。つまり法律でインターネットの世界を規定することは非常に困難であるということです。そこでデジタルメディアをどう扱うべきかという議論が巻き起こり、どんな法律が相応しいかということに加えて、アーキテクチャを工夫することで対応できないか、という点が論じられたのです。

金融業界におけるデジタル化を巡って起きていることも、本質的にはこの状況と同じで、「法律でどう規制するか」と「システムをどういうアーキテクチャにするか」、つまりリーガルコードとテクニカルコードをどうしていくか、が大きな論点になっていくと考えています。

そして特に重要になると私が考えているのがテクニカルコードです。つまり、伝統的な意味での規制を定めるというよりも、テクニカルコードに関する定め、つまり金融で用いるブロックチェーンに必要なアーキテクチャがどのようなものであるかという内容に重点が置かれるのではないかと考えています。

金融の世界の人たちがどの程度、過去におけるコンテンツ業界と自らの置かれた立場の類似性を見いだせるかという点にもよりますが、官民の間でテクニカルコードのありかたを合意することも含めて、多重的に全体をコントロールしていこうという機運が高まり、金融業界で利用するブロックチェーンがどんなアーキテクチャを実装しているべきかという議論へ落とし込まれていくのではないかと思われます。その時期がいつになるかを予測することは難しいものの、世の中の動きの速さから考えると、思った以上に早くそのようなことが起こるかもしれません。

先のコンテンツ業界の例では、デジタル著作権管理という新たな考え方が生まれてきましたが、こうした動きは、それによって誰がビジネスをしやすくなるのか、つまり「誰がこの話をするインセンティブがあるか」という観点で考えるべきでしょう。

知的財産権と金融との決定的な違いは、金融の問題は「国にとっての一大事」だということです。もちろんリーガルコードやテクニカルコードを作る上では、銀行や保険会社、証券会社など民間企業も参加して然るべきですし、この議論をする上では、既存の金融機関だけでなく、フィンテック市場で新たなビジネスを展開しようと考えている企業もプレイヤーとして挙げられるでしょう。しかし先にも述べたように、金融は国力の源泉です。その意味で、民間に任せておくということにはなりにくい分野であろうと考えています。ブロックチェーンの普及活動は国が主導していくべきと考えているわけではありませんが、結果的にそのような様相を帯びざるを得ないだろうということです。

データを改ざんできない/消せない/ダウンタイムゼロというブロックチェーンのメリットを享受でき、さらに第三者との金銭の授受が発生しない領域については、純粋にブロックチェーン技術をどう使えばいいか、という話に収れんできます。一例を挙げれば、流通業界におけるトレーサビリティの仕組みや製造業における検査/検証データの記録、あるいは医療業界における治験データの記録などです。今後は各サービス事業者がブロックチェーンのメリットを踏まえたサービスの検討をする、というフェーズに入っていきます。もちろん、前回の話で挙げたような課題で共通するところもありますが、金融業界よりも調整などは容易であるように考えています。

またその際に利用されるブロックチェーンは、調整の手間などを考慮するとプライベート型、もしくはコンソーシアム型が主流になるのではないかと思われます。ノード数が増えれば増えるほど利害調整が大変になり、システムの稼働開始までに時間がかかります。単一企業もしくは少数の複数企業なら、自社だけの判断もしくは当事者同士の合意だけで、新たな仕組みを立ち上げることができるので、普及の初期フェーズでは特に、このようなスモールサイズでの取り組みが中心になるのではないでしょうか。そのようなスモールサイズの取り組みが徐々に大きな輪になっていくことを、今後も期待していきたいと思っています。

全二回に渡りお送りした、増島氏へのインタビュー。ブロックチェーンの普及にあたっての課題をさまざまな視点から論じて頂きましたが、いかがだったでしょうか。

ブロックチェーンについては当初の過熱感、期待感先行の傾向が一巡し、現実的な実装へ向けての課題点などが明確になるなど、まさにハイプ・サイクルにおけるピークを超えたところであり、それはすなわち地に足が着いてきている、ということだということを今回のお話からも実感致しました。そして、金融業界におけるブロックチェーン技術の普及は、国の源泉とも言える部分をはじめ、海外のプレイヤーなどとの兼ね合いもあるため、一筋縄ではいかないかもしれません。しかしながら、過去のブレイクスルーを果たした技術が辿った道のりと同様、関係各者による一歩一歩の地道な積み上げが後の大きな革新につながっていくのではないでしょうか。

もちろん、インフォテリアでも引き続き、このブロックチェーン技術の普及に向けてさまざまな情報発信をおこなっていきます。今後の展開にご期待ください。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。