2019年11月8日、ASTERIA Warpユーザー様限定イベント「AUG FESTA OSAKA 2019」がグランフロント大阪にて開催されました。ASTERIA Warpユーザー自らの体験やノウハウを共有するイベントに「これほど事例を聴くのが楽しいツールは他に知りません」「経験談や事例を聞かせて頂き、貴重な体験でした」「次回も参加したいです」などのコメントをいただきました。

どのようなセッションが繰り広げられたのか、下記にレポートいたします。

目次

アステリアART 代表者 園田 智也

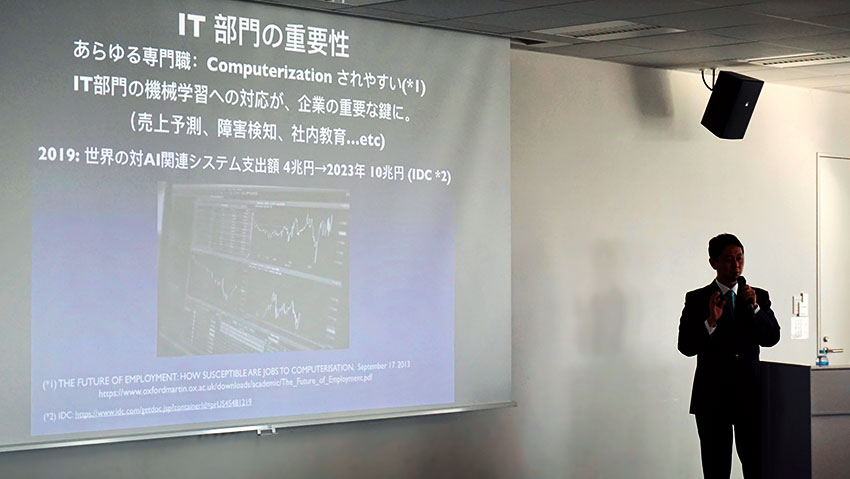

今回の基調講演では、AI技術の中でも特に加速度的に進歩を遂げるDeep Learningについてその歴史や仕組み、またいかに短期間に目まぐるしく発展を遂げている技術であるのかを具体例を挙げて解説しました。

2014年には写真の中の物体を矩形で認識するObject Detectionが、さらに2015年には 物体をピクセル単位で認識するSemantic Segmentationが、そしてさらに2017年には 個体を認識するInstance Detectionが実現。最近ではコンピューターが自ら作る夢の中で自動車の操作訓練まで出来る高い性能の学習まで行われているとの紹介もありました。

また「AIが発展すると、これまで人間には見えなかったことが見えてくるため、あらゆる産業に変革をもたらすことになります。この変革を担うのはIT部門であり、今後IT部門の重要性はさらに高まっていきます。」とこれから求められるIT部門について語りました。

参加された方からは以下のようなコメントをいただきました。

弥生株式会社 顧客サービス本部 副本部長 兼

開発本部 情報システム部 部長 杉浦 雅幸 様

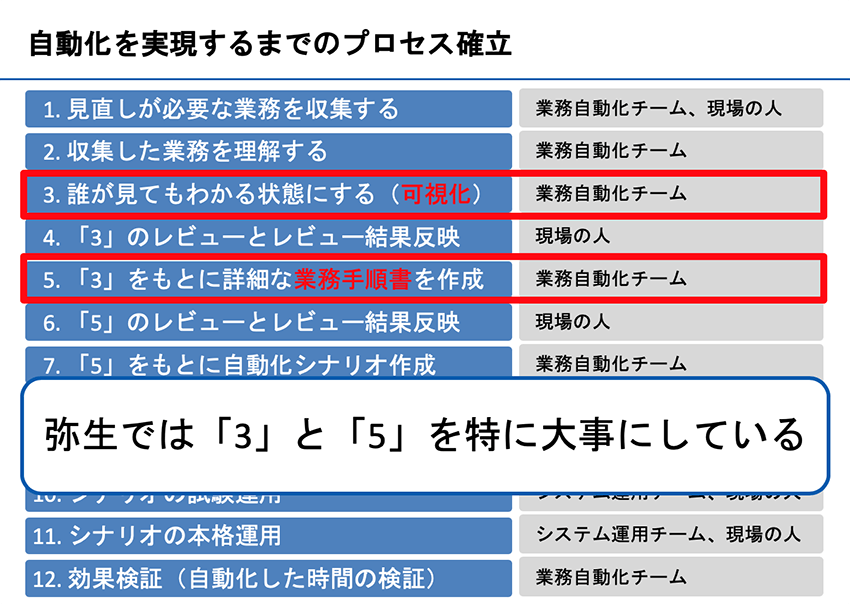

売上伸長に伴う業務量増大の課題を解決するために業務自動化をスタートし、3年間で月1,000時間の自動化を実現予定の弥生株式会社の杉浦様に、業務自動化を社内に浸透させるコツをご紹介いただきました。

講演では業務自動化の障壁を乗り越えるための様々な施策が紹介されましたが、その中でも、特に印象的だったのは業務を保持する業務部門と具体的な設計、開発、運用方法が導けるIT部門が一体となり「全ての部門が一緒にモノづくりを進めている」というお話でした。

また、自動化を実現するまでのプロセスの中で特に上記スライドの3と5を大事にされているということです。

ちなみに自動化ツールとして利用されているのはWinActorとASTERIA Warpとのこと。WinActorとASTERIA Warpの連動事例のご紹介もいただきました。

杉浦様、社内業務自動化推進のための貴重なノウハウの伝授、大変ありがとうございました!

参加された方からは以下のようなコメントをいただきました。

日揮触媒化成株式会社 管理本部 システム部 デジタル化企画推進グループ

マネージャー 森田 正吾 様

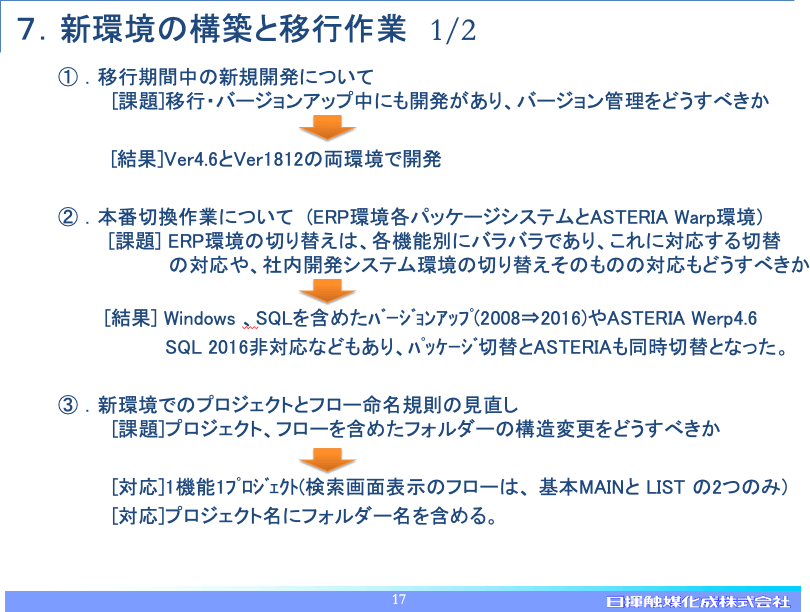

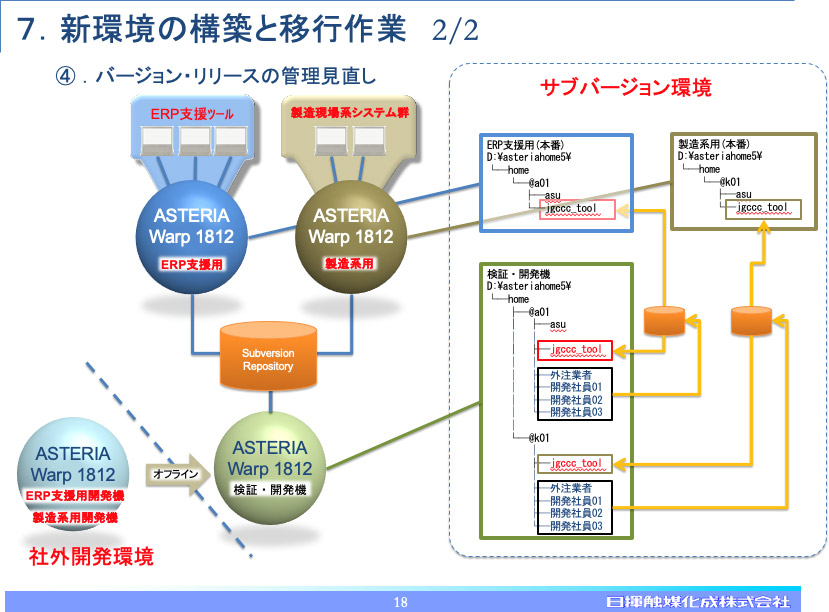

続いて、日揮触媒化成株式会社の森田様に「ERP支援ツール(社内ポータルサイト)構築事例」および「4.6から1812へのバージョンアップ事例」をご紹介いただきました。

同社では当初ERPと社内システムを連携するためにASTERIA Warpを導入しましたが、その後ERPが本番稼働すると、各部署よりデータ加工作業などの個別要望が続出しました。

そこでERP連携ツールとして利用していたASTERIA Warpを社内ポータルサイト構築にも利用し、現場ユーザーからの要望を次々とポータル上に実装。今では200個以上のボタンがポータル上に作成され、入り口のボタンは月約8,000回も押下されているといいます。

続いて昨年ASTERIA Warpを4.6から1812にバージョンアップされた際の事例をご紹介いただきました。

バージョンアップ作業で発生した課題は下記の2点のみだったとのことです。

問題:4.6のフローをそのまま1812上で開き、ExcelOutputをExcelPOIOutputに置き換えるとExcelビルダーの定義がなくなってしまう。

対策:バージョンアップする前にデザイナーでExcelOutputをExcelPOIOutputに置き換えればバージョンアップ後も問題ないというのが公式な対策法だが、森田様は独自の方法で対策されたそうです(気になる方は勉強会などで森田様にご質問を!)。

問題:テーブルを作成するSQL文をVelociyで作成していたが、テーブル名が「#TEMP1」のような名前だったためVelocityには「CREATE TABLE #TEMP1」のように記述していた。

Velocityの記法では「#」自体が利用不可な記号だったが、4.6では問題なく動作していた。しかし、1812ではエラーとなった。

対策:「CREATE TABLE #TEMP1」を次のように修正

#set ($H = '#')

CREATE TABLE ${H}TEMP1また、新環境の構築と移行作業時の課題についても下記の資料で対応策を共有いただきました。

森田様、今後バージョンアップされる方にとって、大変有用な情報を提供いただきありがとうございました!

参加された方からは以下のようなコメントをいただきました

日通情報システム株式会社 システム開発部 システム開発課 リーダー 林 一輝 様

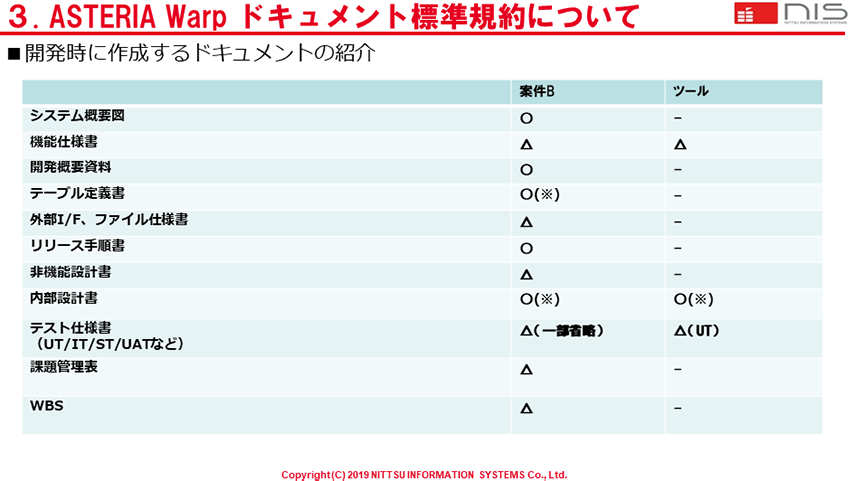

続いて、日通情報システムの林様に、ASTERIA Warpドキュメント標準規約の事例をご紹介いただきました。

同社では、開発規模や利用範囲、新規か既存改修かなどで作成するドキュメントの種類やレベルを分けられています。例えば、新規開発でもチーム内のみで使用する「ツール」については、ドキュメント作成のハードルをぐっと下げ、既存改修の場合(「案件B」)と比べても下記の図のように少ないドキュメントで済むようにしています。

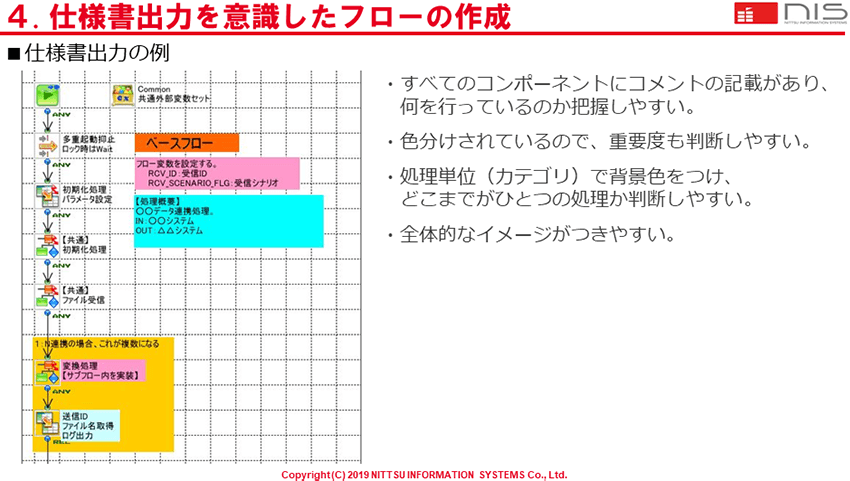

「アステリアはいろいろな用途で使えるので、用途にあったドキュメント規約を考えるとよいです。例えば、高速開発に特化させたいのであれば、通常の開発プロセスで作るべき資料を全て作るとメリットを活かせないです。また、フローにコメントで残せる情報は仕様書出力を活用する。逆にフローにコメントで残せない情報をドキュメントで必ず残すようにと考えています。」とASTERIA Warpの特性を活かす規約策定法を披露いただきました。

なお、フロー開発の際には 原則テンプレートフローを使うことを基本方針としているため、最低限のドキュメントで済むとのこと。

「必要な資料をすべて作ってしまうと高速開発ツールのメリットが活かせないです」という林様の言葉が印象的でした。

また「仕様書出力」機能を意識したフローの作成ポイントについても下記のスライドで解説いただきました。

林様、ドキュメント標準規約策定の様々な工夫を披露いただきありがとうございました!

参加された方からは以下のようなコメントをいただきました。

次に、長年ASTERIA Warpを利用されて来られたASTERIA Warpユーザーの皆様をパネラーにお招きし、「RPAとASTERIA Warpの棲み分け方」というテーマでディスカッションいただきました。

Q. ASTERIA Warpのメリット、デメリットを教えてください。

メリット

デメリット

Q.RPAのメリット、デメリットを教えてください。

メリット

デメリット

Q. 例えばAccessなどを作り込んだ担当者が退職し、残ったシステムをIT部門が引き取るようなことがRPAでも起こりうるのでしょうか?

Q. RPAをユーザーサイドに任せる際に気をつけたほうが良いことはありますか?

Q. ASTERIA Warp、RPAの役割分担は?フロント業務をRPA、バックエンド業務をASTERIA Warpでという役割分担が一般的かと思いますがいかがでしょうか。

Q. (会場からの質問)

弊社では野良RPA(オーナー不明のRPA)が点在し業務サーバーに負荷をかけています。ASTERIA Warpでも同様のことは起きないのでしょうか。対策をお聞かせください。

以上、あっという間に時間となりました。

パネラーの皆様、長年の経験に基づく適切なコメント、ありがとうございました。

またモデレーターの吉川様の絶妙な質問と合間のトーク、素晴らしかったです!ありがとうございました。

参加された方からは以下のようなコメントをいただきました。

第2部 情報交流会も過去最高の参加者数に!アンケートには「規模が大きくなっていて驚きました」とのコメントも多数いただきました。たくさんのユーザー様のご参加、本当にありがとうございました。

ぜひ来年のAUG FESTA OSAKA 2020も楽しみにしていただければ幸いです。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。