企業にとってDXの推進が急務とされる中で、進まない理由のトップとして「人材不足」があります。そこで本記事では、DX推進を阻む人材不足の現状とその対策について解説します。

目次

デジタルトランスフォーメーション(以下DX)とは、デジタル技術やデジタルデータを活用し、企業がビジネスモデルそのものを変革することです。紙の管理などで行っていたアナログ業務を見直し、スマホやパソコンだけではなく高度なツールやIT技術を活用しながら自社の製品、サービスだけでなく業務そのものや組織全体を変化させることを意味しています。

DXには3段階のフェーズがあり、各フェーズの詳細についてはこちらの記事で紹介しています。

DXへの取り組みが遅れた場合のシナリオについて述べられたのは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」の「2025年の崖」です。同レポートでは、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合の経済損失に言及しています。レガシーシステムの維持管理費の高騰や、IT人材不足が進み、ITシステムの運用・保守の担い手不在から多くの技術的負債を抱えるとともに、業務基盤そのものの維持・継承が困難になることで2025年以降、2030年までに年間で最大12兆円の経済損失が見込まれる可能性があるという問題が指摘されました。

一方で、DXへの取り組みが遅れることで企業業績に悪影響が及ぶことが認識されているものの、多くの企業がDX推進を困難だと感じています。

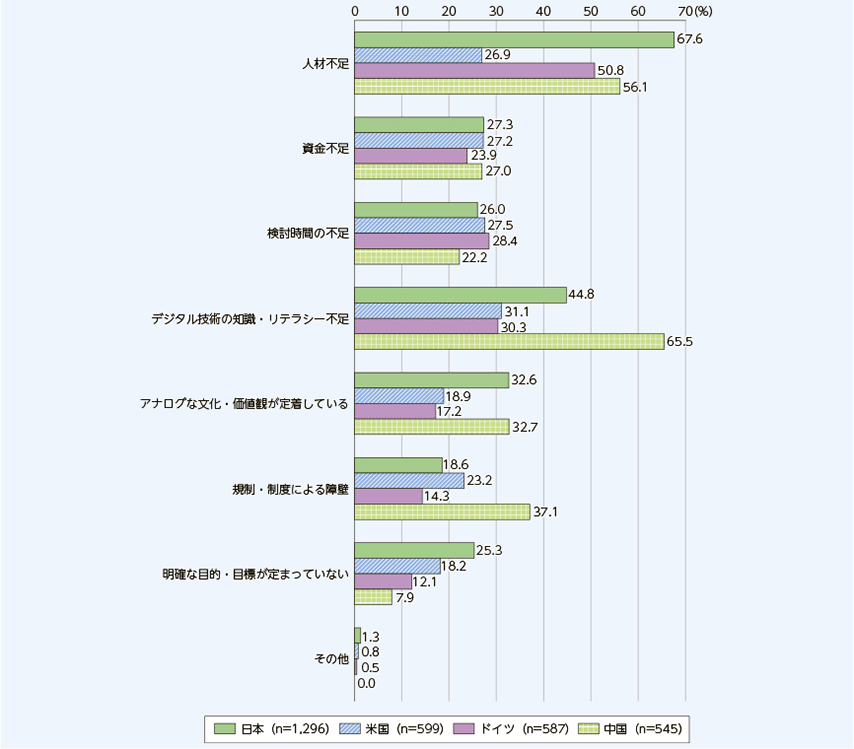

総務省が2022年7月に発表した「令和4年版 情報通信白書」によれば、企業でDXが進まない理由として挙げられたのは「人材不足」が67.6%を占め最多でした。

出典: 総務省「情報通信に関する現状報告(令和4年版情報通信白書)」

出典: 総務省「情報通信に関する現状報告(令和4年版情報通信白書)」

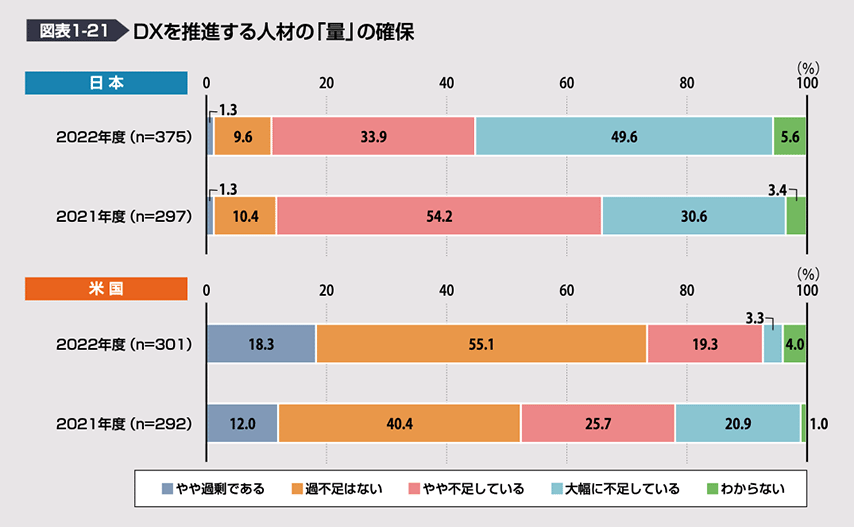

また、独立行政法人情報処理機構(IPA)は、DXを推進する人材の「量」の確保について、2021年度と2022年度に米国企業と日本企業に調査を行っています。

その調査においてDXを推進する人材が大幅に不足していると回答した割合が、米国企業は2021年度が20.9%、2022年度が3.3%と減少しているのに対して、日本企業では2021年度が30.6%、2022年度では49.6%という結果になりました。

出典: IPA DX白書2023

出典: IPA DX白書2023

そして、IDC Japanが2021年11月2日に発表したDX動向調査の日本と世界の結果の比較によれば、国内企業の42.0%がDX推進上の課題として「必要なテクノロジーを持った人材の不足」を挙げ、世界の企業の22.7%と比較すると、19.3ポイントもの開きがあることがわかりました。

これらのことから、日本では、自社においてDX推進を行う人材が足りないと感じている企業が増えていながら、需要と供給のバランスに対してIT人材を確保することが難しくなっているということが分かります。

では、企業が自社のDXを推進させる為のIT人材を確保するには、どのような準備を行えばよいでしょうか。ここでは、非IT人材をDX人材に変えるという人材育成による対策方法と、人材育成以外の対策方法に分けて解説していきます。

ノーコード、ローコードツールなどを駆使し、プログラミングのスキルを持たない非エンジニアでもシステムやサービスを開発できる環境を整備します。

DXで重要となるのが「データ活用」です。デジタル化によって企業内には多くのデータが様々なシステムに蓄積されています。それらを組織やシステムを越えて連携させることで、新たな製品やサービスの価値創出につなげることが理想的です。しかし、現実は、データやシステムが分断・孤立したままサイロ化しており、こうしたデータ活用のためのシステム連携をノーコード、ローコードツールを使ってスピーディに解決することで、本来のDXに取りかかることが可能になります。

エンジニアスキルが重要といっても、専門性の高いスキルをスピーディに全従業員に教育するのは難しい問題があります。そこで、変革をスピーディに進めていくために高度なプログラミングスキル不要のノーコード、ローコードツールを駆使し、IT人材以外のあらゆる人材をDX人材に変えていく取り組みが重要になってくるのです。

ダウンロード無料のこちらの資料ではノーコード、ローコードツールについてより詳細に解説しています。

人材育成の手法の一つにリスキリングというものがあります。これは現在働いている既存の従業員に、業務プロセスの変革に対応するために必要なスキルを習得させる事を言います。既存の従業員にデジタル技術やIT技術を学習させることで、新たな人材の採用コストを抑えながら、IT人材を確保できるというメリットがあります。

しかし、企業としては学習環境の整備や、今後の事業計画に沿ったスキルの選定など長期的な視点が求められます。また、従業員側から見ても、今まで従事していた仕事ではなく、全く異なるプログラミングなどのIT技術に関する知識を一から学習するのはかなりハードルが高く、モチベーションの低下にも繋がりかねません。

リスキリングは注目されているIT人材の育成方法ではありますが、社内の環境整備や、スキル習得のためのモチベーション維持といった課題も多いため、前述のローコード・ノーコードツールを活用した取り組みを行う方がIT人材不足へ対策としては有効的と言えるでしょう。

リスキリングについての詳しい情報はこちらの記事をご覧ください。

AIやRPAツールなどの導入、活用によって業務プロセスのデジタル化を進めることで効率化、自動化を進めていきます。たとえば、情シス部門のITサポート業務を、FAQサイトやAIチャットボットなどを使ってセルフサービス化(よくある質問とその回答を自動化)することで、サポート業務の人的負荷が軽減できます。

また、RPAツールを導入し情報の取得や入力・検収作業レベルの日常的な定型業務を自動化することでバックオフィス業務の省力化を進め、業務効率化を図ることができます。これによって人的リソースを新たな領域に配置するなどの最適化を実現できるのです。

ただし、RPAツールによっては、一定のプログラミングスキルが必要なものも多く、IT人材不足への対策として導入を検討する際には、プログラミング未経験者でも使用できるツールの選定が重要です。

RPAツールについての詳しい情報はこちらの記事で解説しています。

アウトソーシングを活用することで、人材が不足しても人材育成やシステム開発に費用をかける事なくDX推進の取り組みを実施することができます。その反面で、外注先への委託費用が発生する、社内の目指すシステムの要望をしっかりと連携する必要があったり、社内にDX推進に関する知見やノウハウが蓄積されないといったデメリットもあります。

また、DX人材を採用するという手段もあります。しかし、DXが推進されている現在において、既存のDX人材というものは大抵が他の企業に採用されてしまっているため、一から探して見つかるかと言えば厳しいと言わざるを得ないでしょう。

もちろん、DX人材不足からDX人材育成を始めている企業もあるため、いずれはそういった教育を経たDX人材を雇うことができる余裕が生じる可能性もありますが、すぐに解消することは難しいでしょう。

DXは言ってしまえば改革です。改革とは旧態依然のものを新しいものへと変革することであり、改革には大きな変化に対する負担を伴います。

しかし反対の立場、根本から発想すれば「最初からDXに適した土壌なら変化は小さく負担は少ない」とも言えます。今すぐにDXを実施する事ができなくとも、デジタルに適した土壌を作るために企業文化・組織文化(改革体質)を形成していく事は可能です。

何よりも大事なのは、デジタル技術に適用するためのデジタル・ITに対する理解であり、DXという程では無いにしろ、デジタルを扱う事に抵抗の無い環境さえ出来てしまえば、いざ実施する時に効率的に進めることが可能です。

最後に人材育成を行った事例をご紹介しましょう。今回ご紹介する事例は2つ、「株式会社高田工業所」と「弁理士法人サトー」になります。どちらもデータ連携ツール「ASTERIA Warp」を活用して人材育成を行っています。

株式会社高田工業所は1940年に創業し、基礎素材産業をはじめ、さまざまな産業設備の設計から調達・製作・建設・メンテナンスまでを担う産業プラントエンジニアリング会社です。歴史ある企業ですが決して古い考えに囚われる事はなく、積極的にデジタル化にも取り組み業務やシステムの効率化を進め、ノーコードツールも導入・活用していました。

導入したノーコードツールkintoneによって一通りのDX及び人材の育成は行えていましたが、将来的により幅広い業務を連携するために、ノーコード連携ツールである「ASTERIA Warp」を導入しました。

kintoneを活用する事で生じた課題「データの複雑化・肥大化」をASTERIA Warpの導入によって整理・効率化する事ができ、対応可能な業務範囲が大幅に広がるという効果を実現しました。更に外部委託していた頃よりも、内製化によって50%のコスト削減に成功し、デジタル人材育成を後押しする形でASTERIA Warpが使用されています。

詳しい事例についてはこちらのページをご覧ください。

弁理士法人サトーでは慣習的に紙の書類によって業務が行われており、特許申請などの一部作業こそデジタル化していたものの、この紙を使った業務のせいでテレワーク化ができなかったため、ノーコードツールとしてkintoneを導入し、解決を図りました。しかし、kintoneのみでは特許管理システムとの連携が上手くいかず、むしろ業務が滞る逆効果になってしまう所で、データ連携ツールであるASTERIA Warpを導入した所無事に特許管理システムと連携する事ができ、コロナ禍による課題であったテレワークを実現することに成功しました。

詳しい事例についてはこちらのページをご覧ください。

企業はDX推進を成功に導くため、まずはDXのゴールを明確にし、ゴールに向けた自社のDX戦略に合わせてどのようなスキルがどの程度必要か、自社のビジネスゴールの達成に重視する能力を見極めて人材獲得や育成を考えていくことが重要となるでしょう。

これと併せ、IT人材以外のあらゆる人材をDX人材に変えていく取り組みを継続していくのです。これにより現有人材の有効活用と、スピーディなDXを実現することが可能となり、DXの本質である「システムやデータ連携によってどんな価値を生み出すか」に、より多くの人材リソースを割くことが可能となるのです。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。