ノーコードツールといえば、コードを書かず画面操作で簡単にアプリケーション開発やWEBサイト制作が出来る便利なツールというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、アプリ開発やWEBサイト制作だけの利用だけではない、“バックエンド”のノーコードツールを利用するメリットとデメリット、ノーコードツールを選定する際のポイントから、代表的なおすすめのノーコードツール5つをご紹介します。

目次

ノーコードは利用用途に応じてさまざまなソリューションが存在しており、自社のビジネス課題に最適なソリューションを選択することが重要なポイントとなります。

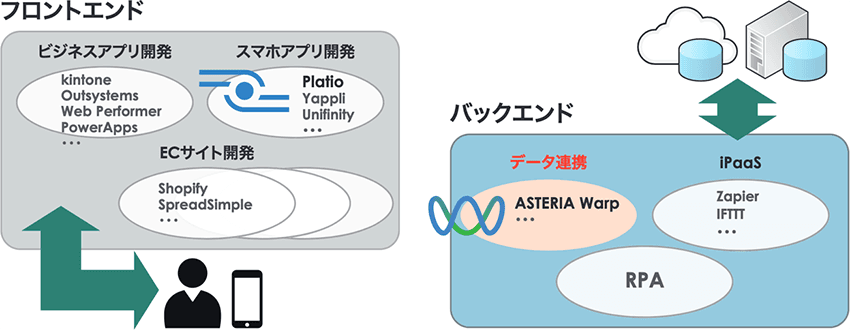

ノーコードツールは大別すると業務アプリケーションとして必要となる「フロントエンド」のツールと、フロントエンドと基幹システムなどを連携させる「バックエンド」の2つに分けられます。特に、DX推進に際しては、基幹業務システムをはじめとする既存のシステムに保管されたデータはもちろん、クラウドへ移行した業務システムのデータを有効に活用することが重要となってきます。

というのも、せっかくフロントエンドのシステムをノーコードツールを駆使してスピーディに開発したとしても、データ活用のために周辺システムとの連携を予め考慮しておかないと、データ利活用のためのシステム連携の部分に開発工数を使わざるを得なくなり、スピーディに、DXに向けたデータ活用の仕組みを構築することができないからです。

そこで、フロントエンドと基幹システムを含む周辺システムとの連携を担うのが「バックエンド」のノーコードツールということになるでしょう。

最近DXが進む中で注目されているコードを書かずにアプリケーションを開発することができるノーコードと、少ないコードで開発することができるローコードには、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

ノーコードとはその名のとおり、コーディング作業が全く不要でアプリケーションを開発できるものです。

プログラミングに関する知識がなくても、ノーコードのツールやアプリを使えば開発できますので、実際にツールやアプリを使用する人を対象としています。

ノーコードの開発を実現しているツールやアプリは、あらかじめテンプレートが用意されていたり、使える機能が限定されていたりすることが特徴です。

技術的な知識がなくても扱えるため、より簡単・スピーディに開発できることが、ノーコードのツールやアプリの大きな魅力といえます。また最近ではテンプレート等も充実しているため開発の幅も広がっています。

ノーコード開発についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

ローコードとは、従来のゼロから始めるプログラミングと比較して、少ないコーディング作業でアプリケーションを開発できるものです。

対象は基本プログラマーで、技術的な開発を高速化することができるローコードのツールやアプリを用いて、プログラマーの作業の迅速化や効率化を手助けします。

機能が限定的なノーコードとは異なり、ローコードでは機能を拡張することができ、外部のソフトウェアとの統合も可能なので、比較的広範囲なアプリケーションの開発に最適です。

それぞれの違いについては下記記事にて詳しく紹介します。

なぜこれほどノーコードのツールやアプリが注目されているのでしょうか?

ノーコードツールが注目される背景をご紹介します。

ノーコードツールには様々なメリットがあるため、ノーコードツールの市場は急成長しています。

世界的調査機関であるGartnerは、ノーコードやローコードで開発されるアプリケーションの数は、世界で2024年までに開発されるアプリケーションの、なんと65%以上を占めると予測しました。

また、アメリカの調査会社であるフォレスター・リサーチ社は、ノーコード・ローコードの市場規模が、2024年までに2020年の2倍以上まで拡大すると予測しています。

出典:Gartner、ローコード開発ツールの選定に当たり事前に考慮すべき3つの観点を発表

経済産業省が公表しているIT人材需給に関する調査でも、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足するとの報告がされています。今後IT需要が拡大する一方で、企業の中でもIT人材の育成や確保が難しくなっていきますが、ノーコードツールを活用することによって、外部のIT人材に頼らなくても社内の非IT人材をDX推進者として転換、育成し業務効率化を進めることも可能になります。

日本では国を挙げてDX推進に取り組んでおり、多くの企業が対面でのコミュニケーションや、紙や印鑑といった文化を改め、ビジネスのオンライン化やペーパーレス化を進めています。

また、新型コロナウイルスの影響で非対面文化やテレワークが急速に普及し、「SaaS(Software as a Service)」を導入する企業が増えました。

しかし、ほとんどのSaaSは初めから仕様が決まっているため、固有の業務に対応できなかったり、実現させるためにはITスキルや専門知識が必要になったりすることが問題でした。

一方、ノーコードのツールやアプリを活用すれば、IT部門以外でもカスタマイズしたアプリケーションを開発できます。そのため、DX推進やテレワークの導入といった、デジタル活用のツールとして有効だと認知が広がっています。

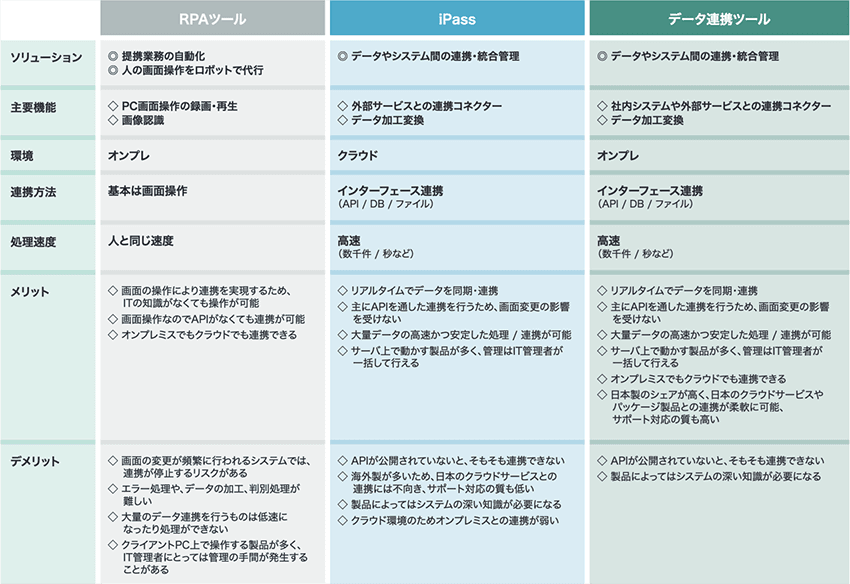

では、バックエンドのノーコードツールにはどんなものがあるでしょうか。バックエンドには大きく「RPA(Robotic Process Automation)ツール」「iPaaS(Integration Platform as a Service)ツール」「データ連携ツール」の3つがあります。詳しく見ていきましょう。

RPAツールは、いわゆるホワイトカラーの定型業務を、ソフトウェアロボットが代行することで自動化、省力化による業務効率化を実現するものです。たとえば、業務端末などにアクセスしてクリックしてデータを探し、該当するデータを抽出してExcelなどの別のソフトウェアに転記(コピー&ペースト)するといった作業です。

人が画面で行った操作をレコーディングすることで、定期的に、繰り返し発生するような定型業務を自動化することに向いているソリューションで、現場部門でも扱いやすいノーコードツールということができます。

iPaaSツールは異なるサービスやアプリケーション同士を連携させることが可能なクラウドサービスのことです。クラウド環境で利用できるため、周辺システムとの連携が必要なケースにおいて手軽に利用できるのが特徴です。

また、クラウドで提供される業務アプリケーションの中には、APIなどによって外部のサービスやシステムと連携するためのコネクターを公開しているサービスも多いため、非エンジニアでもデータ連携に必要な加工や変換処理が可能です。

企業が扱う様々なシステム間のデータ連携を行うためのツールで、EAIやETLの領域で利用されています。

ノーコードのデータ連携ツールは、GUIでデータ連携のフローが簡単に設計でき、バッチでの一括データ連携はもちろん、リアルタイムにデータを同期させることもでき、幅広い用途で利用されています。また、iPaaSと違い社内システムとの連携をより柔軟に行うことができます。

ノーコードのツールやアプリを使ってアプリケーションを開発することには、様々なメリットがあります。ここからはノーコードツールを活用するメリットを、3つご紹介します。

従来のゼロから始めるプログラミングでアプリケーションを開発するには、ソースコードの記述が欠かせないため、ITスキルや専門知識が必要となります。

しかし、ノーコードツールを使うことで、ソースコードを記述する必要がなく、専門的な知識を持っていなくても、業務に必要なアプリケーションを開発することができます。

ノーコードツールを活用すれば、アプリケーションの開発に必要な構成要素を、ドラッグ&ドロップだけの簡単操作で、容易に作ることが可能です。

従来のゼロから始めるプログラミングは、アプリケーションを開発するために、ITスキルや専門知識を持った人材が必要となり、人件費のコストがかかりました。また、外部委託するともなれば、相応のコストや時間も発生してしまいます。

一方、ノーコードツールを活用すれば、ITスキルや専門知識を持った人材が不要で、業務部門でも簡単にアプリケーションを開発することができます。

ツールによっては、追加費用なしですべてのサービスを利用できる場合もあるため、アプリケーションの開発にかかるコストの大幅な削減も実現可能です。

新たにアプリケーションを開発するには、様々な言語を用いてソースコードを記述しなければならなかったため、多くの時間が必要でした。

しかし、ノーコードツールではソースコードを記述する作業が必要ないうえに、使用するユーザー自身が開発を行う事で要件定義やシステム設計などの工程も必要最低限ですむため、アプリケーションの開発にかかる時間を大幅に短縮することができるメリットがあります。

たくさんのメリットがあるノーコードツールですが、やはりデメリットもあります。

ノーコードツールを導入する前に知っておきたい、2つのデメリットを確認しておきましょう。

アプリケーションの開発が簡単にできるノーコードツールには、海外ツールが多いというデメリットがあります。海外ツールは日本語に対応していなかったり、緊急時のサポート体制が不十分だったりします。

海外のノーコードツールを導入する場合は、日本語に対応しているかどうかや、サポート体制が充実しているかどうかを、事前にしっかりと確認しておきましょう。

また最近では日本で開発されているノーコードツールも増えているため、自分たちの使いやすさに応じてツールを選ぶことが重要です。

ノーコードツールでは複雑な開発をすることができない場合もあります。自社ならではの複雑なシステムを開発したい場合には、ソースコードを記述する、従来のゼロから始めるプログラミングで開発する方法や、ローコードツールの導入がおすすめです。

また最近ではテンプレートや様々なサービスと接続を簡単に出来る仕組みもできているため、ノーコードツールでもどのような開発ができるかをシステムごとに確認しましょう。

続いて、自社のビジネス要件に沿った、バックエンドでのノーコードツールを選定するポイントを紹介します。

システムのIT化やクラウド活用が進んだことにより、企業では独自のシステムやデータがサイロ化しています。

データ活用を行うためには、これらシステムからデータを連携する必要がありますが、そのためには、クラウドサービスだけではなく、社内のオンプレミスの基幹業務システムや、既存のデータベースなど各種業務システムを含めた豊富な接続先が用意されているかが、ノーコードで迅速に連携をしていくためには大きなポイントです。

ユーザー部門での使い勝手は重要なポイントです。プログラミングに関する専門的な知識を有していなくても、直感的な操作で誰でも簡単に開発が可能かどうか。また一からフローを作成する必要がない業務処理にあわせたテンプレートが用意されているかなど、操作性や開発生産性の高さを検証することも重要なポイントです。

様々なシステム間でデータを連携するためには、確実なデータ処理が必須となります。システム毎に異なるデータフォーマットの差異を吸収するための加工変換処理、エラーが発生した場合のリカバリー処理、数千万件を超えるような大量データを確実に高速に処理できるかどうかを事前に確認しましょう。

ノーコードツールには、機能が少ない無料で使えるタイプやオンプレミス型で利用マシンの台数に応じたライセンス課金タイプ、月額利用料を支払うサブスクリプションタイプなど各製品でさまざまな料金体系が存在しています。

本来は有料であっても、一定期間または一部機能を無料で体験出来るプランが用意されているツールもあります。開発目的に併せた機能が利用できるか確認するためにも、まずは無料体験から始めてイメージに近いものが開発出来るのであれば有料プランへシフトする、といった方法を取ることが出来ればより失敗の少ないツール選びが出来ます。

海外製の製品やサービスの場合、マニュアルなどの文書が基本的に英語であったり、技術的な問い合わせやサポートを受けられる時間帯にタイムラグがあったりするなど、国産の製品、サービスに比べてスピーディに不明点を解消することが難しいケースがあります。導入、運用に関してスピーディかつ円滑なサポートが受けられるかどうかは大事な検討ポイントの一つとなるでしょう。

では、代表的なおすすめのノーコードツールを5つ紹介しましょう。

RPAテクノロジーズが提供する「BizRobo!」は、開発環境と実行環境をオールインワンで提供するため開発者や実行ロボットを増やす際の追加コストを心配することなく導入が可能です。ロボットやユーザーを一元管理できるため、統制のとれたプロジェクトの進行が可能で、導入後の開発、推進のサポートも充実しています。

NTTアドバンステクノロジーが提供する「Winactor」は、NTTグループで研究・利用を続けて生まれた国産のRPAソリューション。Windows上で操作可能なアプリケーションや、個別の業務システムを利用した業務をシナリオ(ワークフロー)として学習し、ユーザのPC業務を自動化します。

インフォマティカが提供する「Informatica Intelligent Cloud Services(IICS)」は、クラウド型データ統合ソリューションで、クラウドやオンプレミスのシステムに分散するデータの管理が可能。エンタープライズのデータ統合やAPI管理、AIによる「データカタログ」であらゆるデータの管理することやデータセキュリティなど、さまざまなデータ管理製品で構成されるiPaaSです。

アステリアが提供する「ASTERIA Warp」は、10,000社以上の導入実績と国内シェアNo.1の実績のあるノーコードのデータ連携ツールで、企業内の新旧さまざまなシステムやクラウド上のデータをスムーズに連携することができます。100種類以上の豊富なアダプターが用意されており、社内の基幹システムやデータベース、フロントエンドで活用する他のノーコードツールとの連携も容易で、クラウドの業務アプリケーションやExcel など日常的に業務で利用するツールとも柔軟に連携できます。また、テンプレートも準備されているため開発期間も大幅に短縮させることができます。

プログラミングの知識がなくても直観的な操作で開発が可能なノーコード環境を月額3万円から利用でき、国産のツールでドキュメントを含め手厚いサポート体制を用意しています。

無料体験から始める事も出来るので、初めて使うユーザーにもおすすめのツールです。

セゾンテクノロジーが提供する「Dataspider Servista」は、GUIベースの開発・運用が可能なデータ連携プラットフォーム。豊富なアダプターにより、異なるシステムの様々なデータやアプリケーションをつなぐことが可能です。少ないメモリーでも大量のデータを高速処理できる「データの高速処理機能」や、必要なデータだけを利用できる環境が構築できる「データ収集機能」、オンプレミスとクラウドを連携できる「リアルタイム連携機能」が特徴です。

ノーコードツールの「ASTERIA Warp」を導入している、2つの事例をご紹介します。

トータル・ソリューション・サービスを提供する株式会社システナが、ASTERIA Warpを選んだ理由には、ノーコードによる開発生産性の高さや接続先の多さ、圧倒的な導入実績があることが挙げられます。

中期経営計画の1つに掲げた、「Canbus.」を用いた経営データの見える化を実現するためには、独立した各種社内システムとCanbus.のデータ連携が必要不可欠でした。

そこで、ASTERIA Warpを導入することで、各種社内システムをCanbus.上で確認することができるようにし、経営データの可視化を実現しています。

今後は、「Canbus. Adapter for ASTERIA Warp」による、ノーコードソリューションの拡販を目指しています。事例の詳細については、下記ページをご覧ください。

弁理士法人のサトーは、2000年頃からすでに特許管理システムの「Kempos」を利用していましたが、新たにテレワークを実現させるために導入した「kintone」と、連携できないことが悩みでした。

そこで、ノーコードデータ連携ツール「ASTERIA Warp Core」を導入し、システム経験のない弁理士自ら開発を行い、3か月でデータ連携が実現したことで、ほとんどの知財業務をデジタル化することができました。

ASTERIA Warp Coreはノーコードツールで直感的に使いやすく、内製化するには最適なツールです。

動画コンテンツも充実しているため学習しやすく、導入から運用までスムーズに進めることができた点が、ASTERIA Warp Coreの大きな魅力だといえます。

今後は、業務に必要な各種資料を保存・管理しているBoxとのデータ連携も、ASTERIA Warp Coreで実現させるなど、知財業務のさらなる自動化と効率化を目指しています。

こちらの事例の詳細については、下記ページからご覧いただけます。

DX推進するために欠かせないバックエンドのノーコードツールを中心に選定のポイントと代表的なツールをご紹介しました。自社の目的にあったサービスを選ぶためには、特に、現場のユーザー部門での使い勝手が重要なポイントとなるでしょう。トライアル利用が可能な製品・サービスもあるので、業務に精通した非IT人材によるDX推進を実現していくために、実際に検証しながら最適なサービスを検討してみてはいかがでしょうか。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。