目次

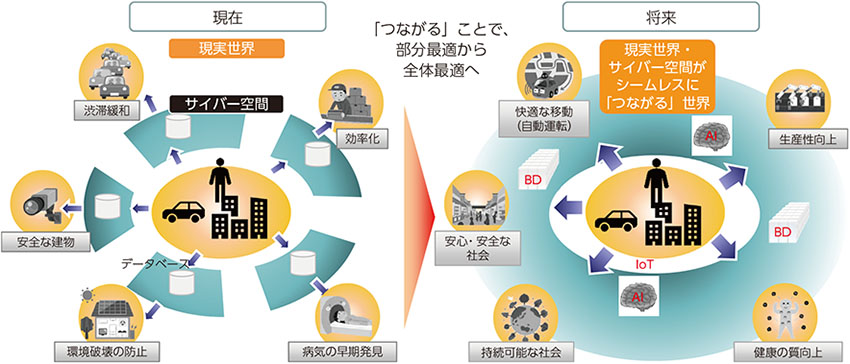

企業の競争力強化のため、テクノロジーによって業務プロセスや、ビジネスモデルそのものを変革、再構築するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が大きな課題となっています。

このDXという概念は、スウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマン氏が2004年に提唱したものが起源だと言われ、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されます。単なるデジタル化への技術論ではなく、働き方やビジネスモデル変革のありようを示したもので、その結果、経営課題としてビジネスのデジタル変革が求められてくるというものです。

一方、経済産業省が2018年12月に公開した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」(DX推進ガイドライン)によれば、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

そして、ストルターマン氏は、DXに至る具体的なステップを次の3つのフェーズに区分けして説明しています。

また、経産省が2020年12月に公開した「DXレポート2(中間取りまとめ)」でも、「DX成功パターンの策定」として3段階にフェーズ分けが示されており、こちらは次のようなフェーズ分けでDXの具体的なアクションを設計すべきだとしています。

なお、DXレポート2では、「DXの推進は必ずしもフェーズ1から実施検討するものではない」と言及しているものの、これまで積み上げてきた業務フローを一気に刷新することは難しく、現実には第1フェーズのデジタイゼーションから推進していかなければDXの実現は難しいということが言えるでしょう。

では、具体的に第1フェーズの「デジタイゼーション(IT利用による業務プロセスの強化)」から詳しく見ていきましょう。このステップはDXを実現する最初のステップに位置づけられます。

企業には、デジタル化以前に標準化された業務プロセスがあります。これは、業務効率や品質を高め、維持していくために業務の進め方を標準化する取り組みを進め、マニュアルを作成し、社員がそれを守ることで業務プロセスが確立されてきました。

これまでの紙をベースにしたアナログな業務プロセスをITを活用してデジタル化することで、業務効率や品質の向上、維持をより確実なものにしようとするのが、第1フェーズの「デジタイゼーション」です。言い換えれば、紙の伝票の受け渡しや口頭で成り立っていた仕事の流れを情報システムに置き換える段階だと言えます。

紙をベースにしたアナログな業務プロセスは、人間であればミスも発生しやすいですし、完全な業務プロセスの遵守が難しい面があります。そこで、現場に蓄積されたノウハウをデジタル化し、たとえ経験が浅い担当者であっても高いレベルで業務の平準化を実現することが可能になります。

生産管理システムや販売管理システムなどの業務システムの導入といった、これまで多くの企業が取り組んできた既存業務のシステム化や、紙の業務を電子化してペーパーレスにするなど、アナログ情報をデジタル化する部分的なデジタル化もデジタイゼーションだと言えます

デジタイゼーションを解説するうえでややこしいのが、「デジタライゼーション」の存在です。デジタイゼーションとデジタライゼーションという似た用語で勘違い・混乱してしまう人もいるかも知れませんが、それぞれ別の事を意味します。

デジタイゼーションは「デジタル化」を指します。対してデジタライゼーションは「デジタル技術を活用し、自社のビジネスモデルを変革して新たな事業価値や顧客体験を生み出すこと」を指し、デジタル化によって何をするかを意味すると言えるでしょう。

デジタイゼーションとデジタライゼーションの違いは、単純なデジタル化を意味するデジタイゼーションと、デジタル化によって新たな事業・改革を行うデジタライゼーションという違いになります。

デジタイゼーションについて詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。

デジタイゼーションの具体例についても解説していきましょう。デジタイゼーションの具体例は以下の通りになります。

それぞれ1つずつ解説していきましょう。

デジタル化には当然デジタル技術を導入する必要があります。デジタル技術としてわかりやすいものと言えば、ITデバイスが挙げられます。ITデバイスと一言で言っても、その種類や機能は多種多様で、一度に全てを導入するわけにはいきません。

ITデバイスを使いこなせばそれだけ業務効率を向上させることができますが、誰もがいきなり使いこなせるわけではありません。使用方法の周知や業務を効率化する上で重要度が高いものから優先して導入するなど、段階的な導入を行うようにしましょう。

デバイスを導入した次の段階が、そのデバイスを活用した業務システムの導入です。業務システムも一括りにまとめた言い方をしていますが、どのような職種かによって導入するべきシステムが変わってきます。

たとえば、製造業であれば生産管理システム、小売業であれば発注管理システムというように、適したシステムを導入することで業務効率を高めることができ、より多くの商品を製造・販売できるようになるでしょう。

滞りなく業務を進めていくためには、円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。顔を合わせての話し合い・報告、人伝の伝言などはどうしても時と場合を選び、コミュニケーションエラーも発生してしまいます。中には必要な事以外極力話したくないというような、人間関係が苦手な方もいるでしょう。

そこで、口頭などで行っていたコミュニケーションをツールなどにてデジタル化することによって会話を手軽に行えるようになり、そういったコミュニケーションの問題を改善することができます。テキストという形で本人へ直接連絡しておくことで、タイムラグがあったとしても伝言のような伝達ミスや伝言自体を忘れるといった事故を防げます。リモートワーク化にも必須であるため、導入しておくことでより柔軟に対応ができるようになるでしょう。

この場合、メールなどではログがさかのぼりづらいなどがありますが、Slack・teams・chatworkなどのチャットツールをいれることで、よりリアルタイムで複数名が会話しやすくなる・画像など送信するファイルの管理がしやすいなどのメリットがあります。

すでにチャットツールを導入している場合、チャットツールを他のシステムと連携させて更に業務の効率化を行うことも検討するとよいでしょう。

DXを行っていない企業のデータ管理方法は、紙書類によるアナログな管理方法でしょう。書類というのは物理的に存在するという安心感が得られるものではありますが、データの管理方法としてはやや不便な要素が多いと言わざるを得ません。

保管方法として、紙は破損しやすく劣化しやすい、また探す手間も増えますし、紛失してしまえば予備を用意していない限り失われたままであり、なによりかさばるため保管場所の確保も大変です。電子化によるデータ管理であれば、保管場所の負担やデータそのものが増えても管理・取り出しは容易になり、バックアップも紙書類を複製するよりも簡単かつ安全に用意できます。

これまで使われていた物理的な印鑑による承認印ですが、信頼性こそありますが一々印鑑を用いるのは非効率的です。現代においては電子印鑑というものも存在しており、こちらも登録をすることによってある程度の信頼性が保証されています。承認印を電子印鑑化すれば、各担当者に印鑑をもらいに行く手間が省け、複数の承認者がいる場合は、最終承認印まで自動で書類を回すことができるので、承認までの時間を一気に短縮することができます。

デジタイゼーションを実施することで得られる効果はさまざまですが、同時にデジタイゼーションを行ううえでの課題も存在します。ここではデジタイゼーションの効果と課題について解説していきます。

デジタイゼーションによって期待できる効果は、業務の効率化とそれに伴う生産性の向上です。これまでのアナログな業務体系よりもデジタル技術を使った業務体系の方が基本的に効率的であり、業務が効率化すれば余った労力は生産性の向上に回すことができます。設備自体を最新のものに置き換えることができれば、直接的に生産性を向上させることもできるでしょう。

導入したデジタル技術を活かすような自社専用システムを導入することでより業務を効率化できますが、自社システムに依存するような状態になると、今度は外部システムとの連携に問題が生じるため注意しましょう。

人間の手で行う限り避けようが無い問題がヒューマンエラーの存在です。人間というのはどれほど完璧にしようと心がけていても、どれだけミスしないように注意を払っていても絶対にミスをしないというのは不可能であると言えます。ほんの一瞬だけ気を緩めた瞬間にミスをしたり、意識していた部分以外でミスをしたり、ヒューマンエラーを根絶することは難しいです。

しかし、デジタイゼーションによって人の手で行うしかなかったアナログな部分をデジタルによる自動的な処理に任せることができるようになれば、ヒューマンエラーを最大限減らすことができます。

デジタイゼーションにおける課題の1つ、それがIT費用の投資配分最適化に対する課題です。DXに取り組むうえで、既存のシステムは置き換える形で廃していくことになりますが、同時に既存のシステムに投資している関係上、DXに必要なIT技術に対する投資費用が不足するといった問題が発生します。既存のシステムに対する投資配分は80%とも言われており、これをいかにしてIT費用への配分に最適化していくのかが課題の1つです。

DXを推し進めるにあたって、初期の環境構築やITデバイスの導入、システム導入を外注する企業は多いでしょう。

そのため、どうしても導入からシステムの稼働までに時間がかかってしまうという課題が存在します。だからこそ既存システムもある程度維持しなければならないという話になりますが、そうすると上記のIT費用との投資配分の最適化に関する課題が浮かび上がってきます。

前述した「DXレポート2」では、DX成功パターンとして「DXフレームワーク」が示されています。これは、「フェーズ1.デジタイゼーション」「フェーズ2.デジタライゼーション」「フェーズ3.デジタルトランスフォーメーション」という各フェーズにおける具体的なアクションが示されたもので、「製品・サービスのデジタル化」「業務のデジタル化」「プラットフォームのデジタル化」「DXを進める体制の整備」などの取り組み領域を整理したものです。

たとえば、製造業における「業務のデジタル化」を、DXフレームワークに当てはめたものが下図になります。「デジタイゼーション」として「製造装置の電子化」というアクションが示され、それぞれの詳細や効果が示されています。

企業は、DX推進の足かせとなっている既存システムからの脱却を図りつつ、既存システムと新たな仕組みを柔軟に橋渡しできる仕組みづくりを進めることが重要です。その際、既存システムへの影響を最小限にしつつ、新たな仕組みとの連携が容易なデータ連携に強みをもつ高速開発ツールなどを活用した基盤づくりを進めていくのが有効です。

さらに、スピーディなソフトウェア開発を可能にする内製化の準備も大事なポイントです。DXに求められるスピードとノウハウの蓄積といった観点からも、デジタイゼーションの取り組みとともに内製化に向けた準備を進めることが大事だと言えるでしょう。

デジタイゼーションを成功させるためのポイントは3つ、「優先順位を明確にする」「組織としてデジタル化に取り組む」「現場の声を聞きながら進める」です。それぞれ具体的に解説をしていきましょう。

計画的に物事を進めるには優先順位が必要です。デジタイゼーション、つまりデジタル化は特定の業務から組織全体と幅広い分野に適用できる反面、それら全てを同時に推し進めることはできません。

社員への教育も含め一つ一つ理解してから次の段階に進まなければ、たとえ環境のデジタイゼーションに成功しても、その先のデジタライゼーションにはつながりません。まずはどの部分をデジタル化するのが良いか?どの部分を後回しにしても問題ないのかというように、優先順位を明確にしたうえで取り組む必要があるでしょう。

いくら上層部がデジタル化を推進しようとしても、肝心の現場にその意識が共有されていなければ上手く行きません。大切なのは経営陣から現場の人間まで全てが一組織としてデジタル化に取り組むという意識の共有です。そのためにも、DXのための知識を身につけた人材の教育や基本的な知識の共有が必要です。

環境をデジタル化する事によって最も影響を受けるのがその環境で働くことになる現場のスタッフです。上記でも触れていますが、いきなり業務効率化を進める上で必要な環境を用意されても、それを上手く活用できるかどうかは人によります。大抵の人はそれまでのノウハウを活かすことができず、上手く扱えば便利なITデバイスを持て余してしまい、最悪の場合業務効率が低下します。

そういった事態を避けるためにも、現場の声を聞きながらデジタル化を進めましょう。結局のところ、デジタル化した環境で働く現場がデジタル化を上手く使えなければ、コストに見合った効果を得ることは難しいでしょう。

デジタイゼーションを進めるうえでの注意点についても解説していきましょう。注意点は以下の3つになります。

それぞれ解説していきましょう。

デジタル化によって、データの保存や管理などは既存のアナログ的な管理とは全く勝手が異なります。ITデバイスの使い方などのITリテラシーは勿論、デジタル化したデータ類や使用するコミュニケーションツールでの会話が流出しないように、セキュリティ体制を整備する必要があります。

デジタル化を行うための、いわゆるDX人材の育成は勿論のこと、ITリテラシーを一定水準で確保するために研修・トレーニングが必要になります。流石に一から育て上げるというのは非効率的と言えます。

そのため、DX知識を有した人材やITリテラシーを理解している人材に講師をお願いしたり、効率的な教育・研修プログラムに参加することで人材を効率よく教育することができるでしょう。

優先順位をつけるべきであると解説したように、同時に全てをデジタル化することはおすすめできません。現場を含めた社員全てがデジタル化した環境に対する経験・知識を有しているというのならともかく、いきなり複数の部分がデジタル化してしまえば、慣れるのに手一杯で業務もままならないでしょう。進捗の把握も難しくなり、かえってデジタル化が滞る可能性もあります。

そのため、優先順位の高い部分から1ステップずつ、現場の声を聞いてしっかりと確実に進めていく必要があります。

現場の声を元にした施策や現場主導で行えるデジタル化のヒントとしてこちらの資料も合わせてご覧ください。

未だデジタル化が進んでいない企業も、これからDXを進めていかなければいずれ時代の変化に取り残されてしまうでしょう。デジタル化した企業と、旧来のアナログな企業。その業務効率の差は努力などでは覆すことは難しい大きな差と言っても過言ではありません。だからこそ、DXを行うためのアプローチ方法を理解する必要があります。

DXの大前提となるのがデジタイゼーションです。環境をまずデジタル化して整える必要があります。デジタイゼーションをどのようにして進めるべきかは、今回の記事で解説した通りになります。デジタイゼーションが整えば、次はそれを活用する、つまりデジタライゼーションの段階に移ります。

デジタライゼーションはデジタル化した環境を利用することで改革や新たな顧客体験を生み出すことを指します。単純なデジタイゼーションによる業務の効率化だけではDXに成功したとは到底言えません。

たしかにデジタル化で業務が効率化してスピードが上がり、生産性も向上すれば利益も増えるでしょう。しかし、その段階ではまだ「旧来のやり方」に囚われていると言えます。新たな環境、新たな時代に適応していくためにはそれに合わせた意識の改革が必要であり、デジタル化したからこそできる新たな顧客体験を生み出すことで、他企業との競合に埋もれずに生き残れるのです。

そうしてデジタライゼーションによる成果が上がった所で、ようやくDXは成功したと言えるようになります。

第二のフェースデジタライゼーションについては下記記事で詳しく紹介しているので、こちらをご覧ください。

またDX推進に立ちはだかる様々な壁についてどのように解消するか?を下記資料でもご紹介しています。実際の実例や気をつけるべきことを知り、自社のDX推進をよりスピーディに進めていきましょう。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

Related Posts

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。