目次

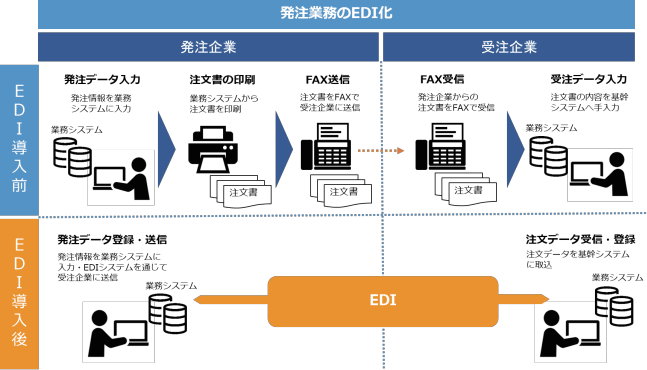

EDIとはElectronic Data Interchangeの略で、日本語では電子データ交換と訳されます。1989年、当時の通商産業省(現経済産業省)では次のように定義しています。

「異なる企業間で、商取引のためのデータを、通信回線を介して行順的な規約(可能な限り広く合意された各種規約)を用いて、コンピュータ(端末含む)間で交換すること」

EDIでは以下のようなことができます。

今まで郵送やFAXなどで行っていた取引情報のやりとりを、コンピュータを使って自動でやりとりできるようになります。

また、やりとりしたデータは自社のシステムに取り込めるように変換されるので、煩わしい転記の作業が減り、ミスも削減可能です。

EDIは専用回線やインターネットを使って帳票のやりとりを行い、文字コードやレイアウトなどの企業間で異なるデータフォーマットを自動で変換し、統一する仕組みです。また、企業によって同一商品で異なる商品コードを使っている場合も変換できます。

スーパーなどで使われているEOSはEDIの一種です。

EDIは前述の通り、専用回線やインターネットを利用して電子データをやり取りするのに対して、APIはソフトウェアの一部機能やデータを外部から利用できるようにしたインターフェースの仕様を指します。このようにそれぞれ機能や目的が異なります。

出社することが前提だった働き方から、今では在宅で業務を行うテレワークが広く普及し、安全対策の観点からも出社率を下げて業務を継続したいと考えている企業が増えています。実際に業務に携わるメンバーはもちろん、経営層からもテレワークが可能な業務への転換が求められており、その環境づくりに向けて、紙による業務からの脱却を図るための方法を検討している場合もあるでしょう。

具体的には、ワークフローの中心にある紙を電子化することで、テレワーク環境への移行も容易に実現できるようになります。

実際には、押印文化が根強く残る日本においても、2020年に電子署名関連法規の改正や新たな見解が示され、電子署名を利用した電子ハンコなどの導入が可能になるなど、物理的な押印が求められないケースも増えてきています。企業間でやり取りされる紙文書の電子化に向けて、制度面からも可能な環境が整ってきている状況にあることも、電子化に向けた追い風となっています。

EDIを活用することで、取引先との情報のやり取りが電子化でき、データそのものをうまく活用すれば煩雑なオペレーションから解放されることになります。

EDIを使ってデータのやりとりをするためには、事前にフォーマットやコードなどのルール設定が必要です。そのルールによって、以下の3種類に分けられます。

個別EDIとは、取引先ごとに通信形式や識別をするためのコードなどルールを策定する設定方法です。細かくルールを決められるというメリットがありますが、取引先ごとに別のルールを設ける手間がかかりEDIの利便性を生かしきれないというデメリットがあります。

取引先が少ない場合には向いているかもしれませんが、取引先が多い場合には各企業に対して個別対応をする工数やコストが必要となるため検討が必要でしょう。また、発注者が使いやすい形でルールを決められることが多いため、下請企業は自社でも使いやすい条件であるか確認が必要です。

標準EDIとは、異なる企業間の規約・運用ルール・データ形式・識別コードなどデータ交換形式や規格を標準化したものです。標準規格を利用することで、複数の企業との取引を同一規格で行うことができるようになります。

同じ規格を利用する企業であれば、複数の取引先とルールを共有できるため効率が良く、多くの取引先とも対応がしやすいでしょう。また異なるシステム間でデータのやりとりが行われる場合にも、標準化された規格のため、整合性を保ちながらデータのやりとりができます。

代表的な標準EDIの例として「流通BMS」や「中小企業EDI」があります。

「流通BMS」は、流通ビジネスメッセージ標準(Business Message Standards)の略で、流通事業に関わる企業が利用することができるEDIです。

「中小企業EDI」とは、IT導入に対してあまり知見のない中小企業でも、簡単・便利・低コストで受発注業務のIT化を実現できるよう開発されたEDIです。

業界VANとは、標準EDIの一種で特定の業界に特化したネットワークサービスです。業界の共通規格で、商品コードや取引先コードが統一されています。業界に特化しているため、取引できる企業は限られますが、業界共通の商品コードや取引先コードが統一されていることで取引がしやすくなります。業界VANの一例として、日用品、化粧品業界・家庭用品業界・食品軽包装業界などで取り入れられているものがあります。

そんな様々な形を持つEDI。種類に関わらずEDIを導入すると次のようなメリットがあります。

業界によっては納品書・請求書だけではなくその他書類のやり取りが多々発生する場合があります。注文書の作成・発送・受注データの入力・出荷の指示出し、納品書や請求書の作成など、様々なやり取りはこれまで手作業で行われていました。

EDIを導入することで、納品書や請求書を取引先に送付するという手作業がなくなります。取引データの送受信やシステムへのデータ入力は自動化されるので、業務効率のアップが期待できます。

さらにEDIを業務システムと連携させることでデータが正確かつ最新の状態になるため、複数のシステムに転記する必要もありません。これまで書類作成や転記に費やしていた時間を削減し、コア業務にリソースを集中させることが可能になります。

EDIを導入して取引情報を電子化すると、業務全体のスピードが大幅に向上します。

紙媒体でのやり取りでは印刷や郵送に時間がかかるため、相手に届くまでにタイムラグが生じていました。特に請求書の修正や再発行が発生した場合は、手間や時間がさらに増え、業務の遅延につながることもあります。

しかし、EDIを活用すれば、書類をリアルタイムでやり取りできるようになります。さらに生産管理システムや購買システムと連携することでデータを手入力する必要がなくなり、業務をよりスピーディかつ効率的に進められます。

EDIを使うことでデータ入力が自動化され、手作業が減り人為的ミスが減ります。今までは発注データや納品数などを全て人の手で、両企業が登録することが必要でしたが、EDIでは、注文者が入力した発注データが取引先に受注データとして直接登録されます。手作業が減ることで入力ミス・データ重複などの人為的ミスが減り、より正確なデータを作成し運用することができます。これによりデータの正確性と信頼度が上がり、安心して業務を進められるようになります。

帳票の管理などは紙を使いながら行うことがかなり多くありました。とはいえペーパーレスが叫ばれているこの時代、帳票などの書類も紙ではなく電子化することによって、紙の印刷代・紙代・それらを管理するスペースなど、コストを大幅に削減することができます。同時に書類が電子化されていることで今後同じデータを扱うときにも振り返りがしやすいため、過去のデータの有効活用が容易になります。

EDIの導入には課題・デメリットとなりうるものもあります。

大きな課題となりうるのは取引企業の数によって費用対効果が変わる点です。EDIは複数の取引企業とのやりとりを便利にするシステムなので、取引企業が少ない場合、費用対効果が見込めない可能性があります。

また、取引企業が多い場合でも、取引先がEDIを導入、または利用してくれなければメリットはありません。取引先でのEDI導入有無や、EDIの種類の互換性も大きく関わります。

Web-EDIとは、インターネット回線とWebブラウザーを使って利用する方法です。

前述したEDIとの大きな違いは、専用のシステムをインストールする必要がないことです。それにより、以下のようなメリットがあります。

専用のシステムを構築する必要がなく、Webブラウザーだけで利用できるので、従来のEDIと比べて低コストで導入できます。Web-EDIはクラウド型がほとんどなので、運用や保守も自社で行う必要はありません。

自社で専用システムを構築する必要がないので、気軽に試してみることもできます。また、導入もスピーディで、既存のシステムとの入れ替えも対応しやすいです。

またWeb-EDIは、定型業務を自動化するRPAと組み合わせて併用することで、更なる業務効率化に期待することができます。

以下の資料では、DXの実現に向けて必須となる「RPA・データ活用」について詳しくご紹介しています。

EDIの導入には、通信プロトコルや識別コードについて各企業間で決定をしておくなど準備が必要です。ここからは、導入する前の段階で確認すべきことについて説明します。

取引先とデータを送受信するためには環境を整えなければなりません。

EDIではデータを送受信するため、通信プロトコル・コードなどを事前に決定しましょう。また導入のために各企業で準備が必要なため導入スケジュールの共有も必要です。

「全銀協標準通信プロトコル」「石化協標準ビジネスプロトコル」などのように各業界共通のプロトコルもあるため、事前に自社ではどのような通信プロトコル・コードを活用するのかを決定したうえで取引先にも確認を行いましょう。

取引先から送られてきたデータを受け取ったうえで、自社の基幹システムに取り込むには、EDIシステム内のデータを自社で読み取れるレイアウトや文字コードに変換する機能が必要です。「CSV形式」「XML形式」など送信されるデータの形式は、企業により異なるため、どのようなデータで送られてくるのか事前に識別コードを取引先と決めましょう。

EDIツールは複数あり、どれを選んだら良いのか悩んでしまうという人もいるでしょう。次のポイントをチェックしながら選定するのがおすすめです。

パッケージ製品とは、すでにシステムができあがったものをそのまま導入するタイプの製品です。自社にとって不要な機能がパッケージ内にあったとしても省くことはできません。

また、サーバー管理などのインフラに対する費用負担や、アップデート時の対応など運用負担が大きいです。

現在、EDIはクラウドで利用できるサービスも多いため、インターネット環境が整えば大きな費用負担なく使える場合もあります。

EDIの中には、やりとりできるデータが限定されているサービスがあります。例えば「受発注データのみ対応」などです。この場合、請求書などの書類データのやりとりができないサービスができてしまいます。

これでは結局、取引先と手作業でのデータのやりとりが発生してしまうので、さまざまなデータが取り扱えるサービスがおすすめです。

EDIを導入するだけでも業務効率化につながりますが、受け取ったデータを自社の業務システムに自動的に取り込む仕組みがあれば、さらに大きな効果が得られます。

特に製造業では、生産管理や購買管理システムとの連携が欠かせません。既存システムとの連携が実現すれば、手入力の工数を削減し、作業ミスのリスクも大幅に低減できます。また、業務プロセス全体がスピードアップすることで、より効率的な運営が可能になります。

中小企業庁では「中小企業共通EDI」を策定しています。これは得意先ごと、業界ごとに異なったEDIが乱立しているため、複数の企業に対応する中小企業の負担が重くなっていることを受けての対応策です。

現在、未対応の企業でも今後導入される可能性が高く、新たにEDIを導入するのであれば対応できるサービスを利用するのがおすすめです。

EDIは各企業によって導入が異なることや各業界で使われているものが異なるため、業界知識やノウハウが求められる分野です。同じ業界でどれほどの実績を持っているかは必ず確認をしましょう。

EDIをデータ交換だけに使うのではなく、他のシステムと連携することでメリットを最大限に享受できるようになります。データ連携ツール「ASTERIA Warp」を使ってシステム連携をした例を紹介します。

建築用資材や住宅用健在を中心に物流を展開する大和物流では、発注書をFAXを介してやりとりしていました。しかし、手作業による送付作業は送付漏れやボタンの押し間違いなどの人為的ミスがありました。また、枚数が多いため、送信済みなのか未送信なのかがわからないという問題や、「下請法」に従った2年間の書類の保管場所も悩みの種でした。

そこで、以前からCSVデータの変換目的で導入していた「ASTERIA Warp」とトランザクト社の「FAX送信サービス」を組み合わせて、発注書交付システムを構築しました。

FAX送信サービスは、クラウドサーバー宛に電子メールを送信するとメール内容と添付ファイルをFAXで送信してくれるサービスです。協力会社の多くがEDIやメールでの書類の送付に対応しておらず、FAXによる送付を続けることが重要だったため、このサービスが選ばれました。

現在では指定のフォルダに発注書をコピーすれば、自動的にFAXが送信できるようなシステムとなっています。

こちらの事例の詳細は下記ページよりご確認ください。

双日食料株式会社は、食材の販売・輸出入事業を行う日本を代表する総合商社の一つです。老朽化に伴い、メインフレームで運用していた基幹システムの入れ替えを行うことから、ASTERIA Warpを導入しました。

EDIの取引は、システムの移行作業を行っている間も発生するため、通信を止めずにシステムを移行することが必要不可欠でしたが、ASTERIA Warpを導入したことでEDIのデータ受け渡し・効率化を実現できました。

また複雑な伝票処理もシステムで自動化されたことにより、業務負荷・開発やメンテナンスの工数・コストの削減もでき、加えて内部統制への対応を強化することができました。

マックス株式会社は、国内シェア約75%のホッチキス、世界シェア約80%のオートステープラ(複写機内蔵電子ホッチキス)を始め、トップシェアの商品やサービスを市場に送り出し、支持を得ているツールメーカーです。同社は取引先との受発注や、流通業者に対する入出庫管理などの業務が多く、業務効率化とメールEDIシステムの構築が望まれていました。

ASTERIA Warpを導入後、「受注から発注までの一連のプロセスを自動化」や「倉庫や工場との入庫・出庫・在庫データをメールで受信後、入出庫・在庫管理の自動化」を実現しました。

またPDFの自動生成・加工機能により、セキュリティの強化・整備を推進しました。

ミツワ電機株式会社は、全国でトップクラスの売上を誇る電設資材・住宅設備機器の総合商社です。

基幹システムを刷新することが決まり、基幹システムと周辺システムの連携が課題となりました。5種類の連携(仕入先への納期確認・在庫確認・発注、インターネットFAXによる見積依頼・発注依頼、取引先18社とのEDI連携、分析ツールへのデータ出力、経費精算システムからのデータ入力)をASTERIA Warpで開発し、新基幹システムの連携部分を効率的に開発できたことで、無駄のない、オペレーション不要な仕組みを実現しました。

今後EDI連携先が増えても、ASTERIA Warpはノーコードで操作性が高くシステム追加に柔軟に対応できるため安心して活用ができます。

ゴルフ用品ブランド「タイトリスト」や「フットジョイ」を取り扱っているアクシネットジャパンインクでは、基幹システムをERPシステム「Infor M3」にリプレイスするプロジェクトが進行していました。

しかし、このシステムは米国本社で管理されており、日本国内の業務に合わせたカスタマイズが困難でした。また、データ連携処理の開発に充てる予算も限られていました。

この課題を解決するために、同社は低コストで導入可能な「ASTERIA Warp」を採用しました。従業員自らがシステム開発を担当し、20社以上のEDI、店舗POSデータや倉庫システムなどとの連携処理を実現。コストを抑えながらスピーディーなデータ連携基盤の構築に成功しました。

オリオンビール株式会社は「オリオン」ブランドのビールや、発泡酒やチューハイなどを提供する企業です。

以前は、取引先からの発注を担当者が電話やFAXで受け付け、基幹システムに手入力し、物流に引き継ぐという流れでした。そこで業務の効率化と省力化を実現するため、同社は「ASTERIA Warp Core」を導入しました。

発注データの受信から基幹システムへの連携までのプロセスを自動化し、人的コストを約半分に削減することに成功しました。

EDIは受発注や納品書や請求書の送付などの業務を自動化できるのでスピーディにミスなく送受信できるのがメリットですが、コストがかかる点や対応していない取引先もあるなどのデメリットもあります。そんな中でも低コストで導入できるWeb-EDIも登場しており、近年は自社でインフラを構築しないクラウド型のEDIを導入する企業が増えています。

EDIツールの選び方には複数の注目ポイントがありますが、重視したいのは社内のシステムと連携できるかどうかです。受け取ったデータを見ながら、手入力で自社システムに反映させていたのでは、ミスもありますし時間もかかります。データを自動的に入力できるシステムがあれば、業務効率がアップするでしょう。

ASTERIA Warpを活用することで、EDIと社内のデータを連携し、より業務の効率化をはかり、ミスを減らすことが可能です。また、ノーコードでの開発が可能なため、今までコードを書いたり開発を行ったりしたことがなくとも、システムの構築が可能です。

EDIを始めとした様々なシステムとのデータ連携事例は下記で紹介しています。是非ASTERIA Warpでの業務効率化事例をご覧ください。

PM・SE・マーケティングなど多彩なバックグラウンドを持つ「データ連携」のプロフェッショナルが、専門領域を超えたチームワークで「データ活用」や「業務の自動化・効率化」をテーマにノウハウやWarp活用法などのお役立ち情報を発信していきます。

![MDMコラム[入門編]第1回:マスターデータ管理(MDM)とは?メリットや進め方、導入事例をご紹介!](https://www.asteria.com/jp/wp-content/uploads/2013/01/warpblog_88671186_title01.png)

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。