株式会社 テレビ朝日

技術局 設備センター

浅見 聡氏

株式会社 テレビ朝日

技術局 設備センター

遠藤 修二氏

| 企業名 | 株式会社 テレビ朝日 |

|---|---|

| URL | http://www.tv-asahi.co.jp/ |

| 所在地 | 東京都港区六本木6-9-1 |

| 会社概要 | 1957年の創立後、1959年から本放送を開始。1977年に局名を「NETテレビ」から「テレビ朝日」に変更。関東周辺を放送エリアとする地上デジタル放送(5ch)のほかに、BS放送(BS朝日)、CS放送(テレ朝チャンネル1および2)を手掛ける。従業員数1,124名(2013年6月25日現在・単独)、売上高2,537億円(2013年3月期・連結)。 |

| 事例公開日 | 2014年08月 |

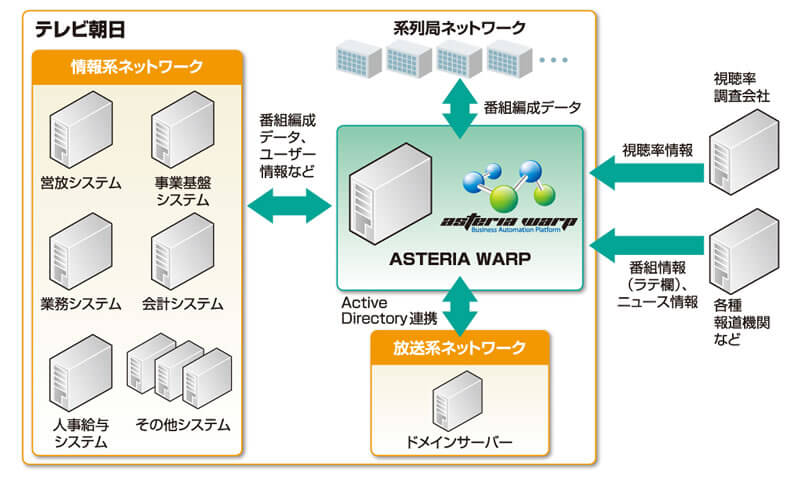

『誰でも、もっと ASTERIA Warp』をコンセプトに、専門的な技術がなくても利用できる データ連携の基盤製品で、企業内の新旧さまざまなシステムやクラウド上のデータをスムーズに連携し、コストの削減や業務の効率化をサポートします。

業種や規模、用途を問わずさまざまなシーンでお使いいただけ、ノーコードにより非エンジニアの方でも手軽にデータ連携がはじめられます。

ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。

アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。